João Vitor Tossini*

Em 9 de março de 2022, a ilha da Córsega, uma das 18 regiões administrativas da França, testemunhou o início de protestos por parte de nacionalistas corsos após o antigo líder nacionalista, Yvan Colonna, ser alvo de um ataque em uma prisão francesa, falecendo vítima dos ferimentos três semanas depois. Colonna, antigo membro da Frente da Libertação Nacional da Córsega entre anos 1980 e 1990, havia sido preso em 2003, e posteriormente condenado pelas autoridades francesas pelo planejamento e assassinato, em 1998, do então Representante de Estado (préfet) para a sub-região da Córsega do Sul. Após sua morte, deu-se início a uma série de protestos violentos por parte de seus apoiadores no movimento separatista que alegavam falhas do governo francês em garantir a segurança de Colonna. Os eventos de março de 2022, que resultaram em mais de 102 feridos, em sua maioria forças de segurança do governo local, levaram ao retorno do debate sobre a autonomia da ilha. Ademais, apesar do fim da campanha armada da Frente de Libertação Nacional da Córsega em 2014, os protestos demonstraram a persistência dos anseios nacionalistas dentre parcela significativa da população da Córsega e da violência que continua a permear este tema. Este texto traz um panorama histórico do conflito separatista, buscando subsídios para analisar a conjuntura atual.

A longa história do nacionalismo corso remonta aos anos 1750, período em que a ilha era alvo de disputas entre o Reino da França e a República de Gênova. Em 1755, tendo êxito na expulsão da maioria das forças de Gênova, as lideranças locais declararam a formação da República Corsa. O Estado corso manteria sua independência por aproximadamente 14 anos, sendo invadido pela França em 1768 e anexado no ano seguinte. Membros expoentes da liderança política procuraram exílio na Grã-Bretanha, uma das principais apoiadoras da extinta República (SIMMS, 2008). A experiência de autonomia da Córsega foi brevemente restaurada entre 1794 e 1796 por meio do apoio militar britânico que possibilitou a expulsão das forças francesas e o estabelecimento de um Estado-cliente da Grã-Bretanha na ilha, o Reino da Córsega ou Anglo-Corso. Contudo, a influência britânica era permeada por atritos com as lideranças locais, além da constante ameaça francesa à existência do Reino. Com a entrada da Espanha nas Guerras Revolucionárias Francesas (1792-1802) ao lado da França em outubro de 1796, as forças britânicas se retiraram da ilha e os principais membros do governo local renunciaram perante à iminência de uma nova invasão francesa, colocando fim à experiência soberana da Córsega (GREGORY, 1985).

Assim, ao longo do século XIX, a Córsega foi alvo da centralização política e assimilação cultural realizada pelo Estado francês, especialmente por meio da padronização do ensino laico em escala nacional. No fim da década de 1890, parcialmente em resposta aos avanços centralizadores da Terceira República Francesa, surgiram os primeiros movimentos com ambições separatistas ou de maior autonomia para a ilha. Contudo, essas correntes políticas permaneceram grandemente marginalizadas até o fim da Primeira Guerra Mundial, um conflito particularmente custoso em vidas humanas para a Córsega, que apresentou a maior taxa de perdas per capita dentre todas os Departamentos Franceses. Nos anos 1930, a Córsega era palco de dois movimentos políticos que buscavam a alteração do status quo: o autonomista e o separatista. O primeiro se distanciou do segundo, optando pela atuação política e não-violência. Concomitantemente, uma parcela minoritária dos separatistas corsos se alinhava com os ideais do Regime Fascista Italiano, que se apresentava como uma alternativa moderna ao Estado francês, e buscavam integrar a Ilha da Córsega à Itália Fascista (PELLEGRINETTI; ROVERE, 2004). Na década após a Segunda Guerra Mundial, a associação com o fascismo italiano levaria ao recuo do sentimento nacionalista corso como uma força política local (ELIAS, 2009).

A partir da segunda metade dos anos 1950, partidos minoritários nacionalistas passaram a experimentar crescente alcance eleitoral. Esse crescimento ocorreu, em partes, devido ao acelerado crescimento econômico da ilha nos anos 1950 e 1960. Parcela da população corsa entendia que os benefícios da expansão econômica eram direcionados para a França continental. Em adição, o processo de independência das colônias francesas no Norte da África acentuou as frustrações locais com o governo central, em especial após Paris conceder aos repatriados francesas das ex-colônias acesso privilegiado às novas oportunidades econômicas que estavam sendo criadas na Córsega, incluindo terras férteis para cultivo (SIMEONI, 1995). Ainda assim, o movimento nacionalista corso avançou pacificamente dos anos 1950 ao início da década de 1970. Um dos expoentes da linha reformista e constitucionalista era a Ação Regionalista Corsa (ARC), criada em 1967, que buscava autonomia e expansão dos investimentos do governo central na infraestrutura local, dentre outras questões (ELIAS, 2009).

Todavia, um episódio afetaria centralmente o movimento nacionalista da Córsega que, posteriormente, expandiria sua orientação e os meios empregados para alcançar seus objetivos políticos. Em 1975, no vilarejo corso de Aleria, objetivando atrair atenção do público para as disparidades econômicas entre corsos e franceses continentais, membros da ARC ocuparam uma vinícola local pertencente à um produtor francês repatriado da Argélia (LEFREVE, 2000; SIMEONI, 1995). Resultando em duas mortes, o impasse entre o grupo de nacionalistas e um maior número de representantes armados das forças de segurança francesas aludiu à intransigência de Paris em relação aos apelos locais. A Ação Regionalista Corsa foi proibida pelo Governo francês no mesmo ano e substituída pela Associação do Patriota Corso (APC), posteriormente renomeada União do Povo Corso (UPC), de orientação autonomista. Em maio de 1976 foi formada a Frente de Libertação Nacional da Córsega (FLNC), com tendências radicais e separatistas (ELIAS, 2009). Logo, o movimento nacionalista da Córsega se dividiu entre duas vertentes, uma constitucional e outra separatista, sendo esta adepta do emprego de métodos variados para o alcance da independência local.

Em maio de 1976, uma série de ataques com bombas por parte da Frente de Libertação Nacional contra representações do governo francês deu início ao conflito nacionalista corso contemporâneo. Dois meses depois, empregando armamento de uso exclusivo militar, a Frente de Libertação Nacional realizou ataques contra forças policiais na Córsega. O uso de equipamentos militares levantou suspeita das autoridades francesas sobre a possibilidade de envolvimento da Frente de Libertação com o Exército Republicano Irlandês (IRA, em inglês) e possível apoio do Regime da Líbia. Em setembro do mesmo ano, novos ataques da FLNC contra oficiais militares fracassaram, deixando feridos em ao menos duas cidades corsas. Assim, o ano de 1976 foi marcado pelo início de uma campanha separatista armada na Córsega que possuía como inspiração as ações do IRA na Irlanda do Norte (RAMSAY, 1983).

Ataques às representações do governo francês, incluindo bases militares, permaneceram o enfoque da FLNC no restante da década de 1970. Entretanto, essas ações deram origem a grupos contrários à independência ou autonomia, em especial a Frente Ação Nova Contra a Independência e Autonomia (FRANCIA). Este grupo unionista realizou ataques contra indivíduos e locais associados à FLNC em 1977, dando início a uma campanha retaliatória entre os dois movimentos. Nesses anos, a principal operação realizada pela FLNC foi o ataque à estação de radar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em Solenzara, no ano de 1978, indicando que os alvos da FLNC incluíam aqueles considerados aliados do Estado francês. Nos primeiros três meses do ano seguinte, a FLNC realizou cerca de 115 ataques com dispositivos explosivos na ilha, marcando o auge de sua atuação armada. Entre 1978 e 1979, operações das forças policiais e da inteligência francesa indicavam que os associados da FLNC e de outros grupos separatistas estavam em crescimento, com apoiadores na França continental (RAMSAY, 1983).

Com a prisão de dezenas de seus membros em 1979, a FLNC adentrou a década de 1980 com reduzida capacidade operacional. Baseando-se nas ações do IRA, a FLNC passou a empregar uma nova abordagem estratégica. A partir de 1979, o objetivo da Frente era “levar o problema corso aos franceses”, com ataques na França continental, além das tradicionais operações na Córsega (RAMSAY, 1983). No decorrer da década, dois cessar-fogos foram acordados com o governo francês. O primeiro deles foi anunciado unilateralmente pela FLNC em 1981 e o segundo em conjunto com o governo francês em 1988. Contudo, o cessar-fogo de 1988 contribuiu para acentuar as divergências internas da Frente, resultando na divisão do movimento separatista em outros grupos (ELIAS, 2009).

Concernente à FLNC, o fim dos anos 1980 e início dos 1990 foi marcado por divisões internas e fragmentações. Seguindo sucessivas disputas internas pelo seu controle, parcela significativa da estrutura da Frente de Libertação colapsou entre 1988 e 1990. Antigos líderes, como Pierre Poggioli, deixaram o movimento e iniciaram partidos políticos que detinham ramificações no formato de grupos clandestinos. Em 1990, o FLNC se dividiu novamente com a formação do “FLNC canal habitual”, com o Movimento pela Autodeterminação (MPA) atuando como sua representação política, e “FLNC canal histórico” que detinha em líderes tradicionais, como Poggioli, os seus principais representantes. Em 1992, a facção “canal histórico” do FLNC – representada pelo partido Cuncolta Naziunalista – buscou alianças com partidos moderados, como o UPC, pertencentes ao movimento constitucional pela autonomia local. Nota-se que, nas décadas anteriores, o UPC foi a principal vertente do movimento autonomista, apresentando-se como uma linha constitucional que o FLNC histórico buscava apoio. No mesmo ano, a recusa de parcela dos membros do FLNC histórico em abandonar o uso da violência levou ao colapso da aliança até então intitulada Nação Corsa. Assim, contendo apenas o Cuncolta Naziunalista, a aliança se tornou a representação eleitoral do movimento radical nacionalista, diretamente ligada à FLNC canal histórico (ELIAS, 2009).

Uma nova fase do movimento nacionalista corso foi iniciada em fevereiro de 1998 com o assassinato do préfet francês na Córsega, Claude Erignac, por membros de um grupo separatista, dentre eles Yvan Colonna, morto em março de 2022. Buscando uma tentativa de estabelecer uma “política de reconciliação” entre os diversos setores do movimento (CRETTIEZ; SOMMIER, 2002), entre 1998 e 1999, a maioria dos grupos nacionalistas legalizados se juntaram na formação de uma aliança eleitoral chamada Unità. Similarmente, grupos clandestinos seguiram o caminho da reunificação após anos de divisões, estabelecendo a FLNC União de Combatentes. Entretanto, nos três anos seguintes, divergências internas novamente resultaram na fragmentação da união dos grupos legais e clandestinos.

No âmbito dos partidos políticos nacionalistas, em 2004, a fragmentação elevou o número de partidos dessa vertente a aproximadamente 18, minimizando as possibilidades de sucessos eleitorais com a divisão dos votos do eleitorado nacionalista (ROUX, 2005). Apesar disso, nesse período, a totalidade do movimento nacionalista se apresentava como a segunda maior força na política corsa (ELIAS, 2009). Diversas facções da FLNC continuaram a realizar atentados contra autoridades francesas na Córsega entre 2000 e 2014. Apenas nos últimos quatro meses de 2011 foram realizados 38 ataques com bombas na ilha (MALONEY, 2012).

Com o acentuado declínio do impacto da luta armada no âmbito político desde os anos 1980 e com as crescentes críticas desde o assassinato de Erignac em 1998, além do crescimento de partidos autonomistas e separatistas moderados, a campanha armada começava a perder força em 2014, após 38 anos. Em junho daquele ano, após tentativas de reconstituição de sua unidade como movimento, a FLNC União de Combatentes anunciou que iniciaria um processo unilateral de desmilitarização e de saída progressiva da clandestinidade. Em contrapartida, uma antiga facção da FLNC, União de Combatentes, intitulada FLNC-22, formada em meados dos anos 2000, continuaria na ativa. Com a inédita formação de um governo local liderado por uma coalizão de partidos nacionalistas em 2015, esse último grande grupo armado declarou sua adesão ao cessar-fogo em 2016.

Entre 1975 e 2016, além de centenas de feridos, 13 civis e oficiais do governo local foram mortos por meio de operações de assassinato organizadas por grupos separatistas e, apenas nos anos 1990, ao menos 20 membros do movimento nacionalista foram mortos em conflitos internos de facção. Nos primeiros nove meses de 1990, o segundo ano com mais vítimas do conflito corso, 30 pessoas perderam suas vidas em atentados separatistas. Cinco anos depois, em 1995, 36 indivíduos morreram em uma série de ataques terroristas reivindicados por grupos separatistas, elevando o número de mortos para mais de 80 desde 1976 (MARP, 2004).

Entretanto, episódios de violência envolvendo grupos nacionalistas continuaram presentes na Córsega após o fim das operações armadas das principais facções da FLNC entre 2014 e 2016. Nesses anos, destacam-se os ataques coordenados com explosivos de março de 2019 que ocorreram na ilha semanas antes da visita do presidente francês, Emmanuel Macron. Três dias antes da visita presidencial, dispositivos explosivos foram encontrados em prédios governamentais, destacando a possibilidade de existência de pequenos grupos nacionalistas dispostos a ocupar o espaço deixado pela FLNC no âmbito da luta armada pela independência. Nesse contexto, em setembro de 2019, o fim das hostilidades seria fragilizado pelo anúncio feito por um grupo nacionalista armado, de que a FLNC seria reestabelecida para retomar a campanha armada, além de emitir ameaças a estrangeiros residentes e proprietários de terras na Córsega.

Assim, os eventos de março de 2022 após o ataque ao antigo membro da FNLC, e que resultaram em mais de uma centena de feridos, demonstram a persistência do movimento nacionalista na Córsega e a violência que continua a marcar ao menos uma parcela do debate sobre a autonomia ou independência, ainda que a luta armada tenha sido encerrada. Contudo, apesar da centralização do Estado francês, grandemente influenciada pelo antigo regime absolutista, o desejo de reconhecimento de um status especial para a Córsega se apresenta em ascendência. Os protestos de março de 2022 aceleraram a pressão local para o avanço dos planos do governo francês em rever a posição da Córsega, sendo a autonomia interna uma das principais soluções debatidas em Paris para evitar a radicalização de setores que apoiam a autonomia. Em meio aos protestos na Córsega e ao debate em Paris, a NLFC União de Combatentes anunciou que poderá retornar às atividades armadas caso o governo francês não apresente propostas sobre a autonomia. Destarte, o ataque a Yvan Colonna trouxe novamente as tensões dos movimentos nacionalistas locais ao centro do debate político na Córsega e na França continental e com eles os temores do retorno da violência armada em uma região da Europa Ocidental.

* João Vitor Tossini é doutorando em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP).

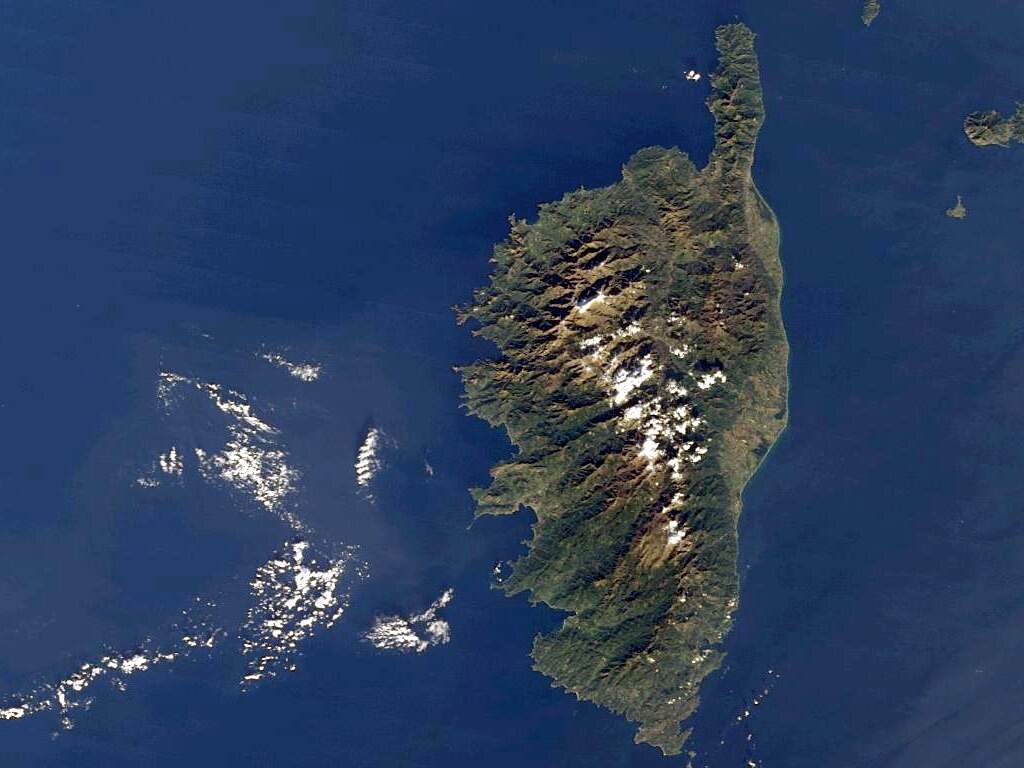

Imagem: Vista da ilha de Córsega. Por NASA/Wikimedia Commons.

Referências Bibliográficas

CRETTIEZ, X. and SOMMIER, I. La France Rebelle, Paris: Éditions Michalon, 2002.

ELIAS, Anwen. Minority Nationalist Parties and European Integration: A Comparative Study. Reino Unido, Taylor & Francis, 2009.

GREGORY, Desmond. The Ungovernable Rock: A History of the Anglo-Corsican Kingdom and Its Role in Britain’s Mediterranean Strategy During the Revolutionary War, 1793-1797. London: Fairleigh Dickinson University Press, 1985.

LEFEVRE, M. Géopolitique de la Corse. Le Modèle Républicain en Question, Paris:

L’Harmattan, 2000.

MARP (Minorities at Risk Project). Chronology for Corsicans in France, 2004. Disponível em: https://www.refworld.org/docid/469f388a1d.html Acessado em: 30 maio 2022.

SIMMS, Brendan. Three Victories and a Defeat: The Rise and Fall of the First British Empire, 1714-1783. 2008.

PELLEGRINETTI, J; ROVERE, A. La Corse et la République: la Vie Politique de la Fin du Second Empire au Début du XXIe Siècle. Paris, 2004.

RAMSAY, Robert. The Corsican time-bomb. Manchester | Dover, N.H, Manchester University Press, 1983.

Roux, C. ‘Corse: vote à gauche, île de droite’, in B. Dolez, A. Laurent and C. Patriat (eds), Le Vote Rebelle. Les Élections Régionales De Mars 2004; Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 2005.

SIMEONI, E. Corse: La Volonte d’Etre , Ajaccio: Albiana. 1995.