Guilherme Geremias da Conceição*

Historicamente a Ásia Central foi uma região disputada por grandes potências, tendo em vista suas riquezas naturais e sua posição estratégica no coração da Eurásia[1]. Ainda assim, passadas três décadas desde o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e da emancipação de cinco novos Estados no local, essa região permanece chamando pouca atenção dos estudiosos brasileiros dada à escassez de pesquisas disponíveis sobre o assunto. Mesmo que, com os desdobramentos recentes na política internacional, as perspectivas econômicas quanto ao uso de seu potencial exportador energético estejam sob análise, as características do desenvolvimento social da região, bem como a compreensão sobre os seus processos políticos, quando estudadas, continuam sendo conduzidas por um debate ocidental enviesado. Nesse sentido, com vistas a desfazer a aparência monolítica das repúblicas, este texto objetiva realizar um breve balanço sobre a Ásia Central pós-soviética, analisando seus projetos de integração regional e os posicionamentos internacionais adotados pelos países que compõem a região separadamente.

Uma vez que foram conservadas as fronteiras nacionais-administrativas, herdadas do período soviético, inúmeros problemas relacionados à distribuição de recursos, à infraestrutura, ao sistema de transportes e às questões étnicas eclodiram nas jovens repúblicas. Entregues a sua própria sorte, estas precisaram se estabelecer rapidamente enquanto Estados independentes sem a experiência de tê-lo feito anteriormente. Dessa forma, para os “cinco stãos” da Ásia Central, o fim da URSS significou enfrentar uma dura transição para o incerto e o desafio de organizar, em um curto período, quadros tecno-burocráticos e estruturas político-administrativas sem o respaldo prestado pela União anteriormente[2]. Embora alguns países da região tenham conseguido manter uma relativa estabilidade pós-1991 – o que não implica adoção de práticas democráticas ou a recusa de usar a violência contra opositores, como nos casos do Cazaquistão, Turcomenistão e Uzbequistão –, outros viveram momentos de conflito e tensão política desde os primeiros anos de emancipação, como foi a guerra civil no Tadjiquistão entre 1992 e 1997, e a instabilidade política pós-Revolução Colorida, ou “Revolução das Tulipas”, no Quirguistão entre 2005-2011 e 2017-2020 (Linn, 2004; Kubicek, 2011).

No tocante à política externa, os países da Ásia Central vêm se comportando de maneira pendular em relação às divergências territoriais que possuem entre si e às alianças bilaterais e regionais que firmaram durante os últimos trinta e dois anos. No caso tadjique, por exemplo, existe uma constante oscilação no relacionamento com os vizinhos Uzbequistão e Quirguistão. Enquanto, em 2018, Tashkent e Dushanbe discutiram sobre a cooperação industrial de defesa e exercícios militares conjuntos, em 2021, uma disputa por um corpo de água na divisa quirguiz se transformou em um dos confrontos fronteiriços mais graves desde 1991. No caso das relações, por vezes tensas, uzbeque-turcomenas, o Turcomenistão aceitou assinar a Convenção do Mar Cáspio em 2018 e trouxe uma resolução parcial para as disputas de fronteira com o Uzbequistão, com o qual mantém uma cooperação estratégica no setor energético. Podemos, ainda, considerar que embora o Estado turcomeno, rico em gás e autodeclarado “neutro”[3], e o Tadjiquistão possuam diferenças no quadro dos recursos naturais, ambos compartilham uma longa fronteira com o Afeganistão, principal produtor de heroína e ópio do mundo. Este fato, somado ao papel de rota para grupos extremistas, não somente destaca as fragilidades destes Estados como também o seu caráter de “escudos”, enquanto fiadores da segurança regional (Visentini, 2022; De Haass, 2017).

Por sua vez, o Quirguistão, conhecido como a “Suíça da Ásia Central” por abrigar as principais montanhas e bacias hidrográficas da região, tentou estabelecer uma política externa multidimensional concentrada em relações flexíveis com os Estados vizinhos. Mesmo que o início da década de 1990 tenha sido marcado por hostilidades com o Uzbequistão e o Cazaquistão, resultado da saída de Bishkek da zona do rublo, as três nações logo se aproximaram e criaram uma união econômica, a Comunidade Econômica da Ásia Central – hoje fundida com a União Econômica Eurasiática (UEE). Dessa forma, as disputas na fronteira uzbeque-quirguiz se estabilizaram na medida em que o Uzbequistão reconheceu a dependência dos recursos hídricos do vizinho e que o Quirguistão passou a necessitar do gás uzbeque. No mesmo sentido, o Cazaquistão apostou em uma inserção global multi-vetorial – em alguns momentos ocidentalizada. O país desenvolveu uma política exterior que equilibrou a triangulação Rússia-China-Estados Unidos no local ao mesmo tempo que sustentou as iniciativas de integração regional e a disputa velada pela hegemonia centro-asiática com o Uzbequistão.

O movimento conciliatório também foi adotado pelo Estado uzbeque recentemente. O país é o mais populoso e o único que compartilha fronteiras com os demais Estados da região, além de possuir a força militar mais especializada. Hoje, Tashkent, de maneira inversa ao modelo de inserção internacional tímido – e por vezes contraditório – desenvolvido desde o início da independência, busca cada vez mais a consolidação de relações bilaterais harmônicas, tornando-se novamente um player significativo para o xadrez geopolítico regional (Cornell; Starr, 2018; Toktogulov, 2022).

Como resultado do fim da Guerra Fria, os novos e instáveis países da Ásia Central também tiveram de lidar com uma série de atores internacionais dispostos a assentar sua presença na região, principalmente interessados em sua posição estratégica e nos recursos energéticos[4]. Abria-se, assim, um grande espaço para competição e concorrência entre atores locais e extrarregionais, com a entrada de países ocidentais na região e o sucesso de acordos para exploração de gás e petróleo, os quais deveriam compor com os países centro-asiáticos no decorrer dos anos 1990 em um movimento relacionado com a retração russa logo após o desmantelamento da URSS). Nesse sentido, Moscou não tardaria a retornar ao cenário com força total, principalmente porque busca controlar tais rotas de exportação via Comunidade dos Estados Independentes (CEI) ou via UEE. Já o esforço chinês de aproximação teria início em 1997 com a compra de direitos de exploração no Cazaquistão. Dependendo de importações de petróleo desde o começo dos anos 1990, Pequim procurava diversificar seus parceiros e diminuir a dependência das rotas marítimas de transporte (Cornell; Starr, 2018; Visentini, 2022).

Outros países também demonstraram interesse em fechar acordos com a Ásia Central. Entre eles estão Azerbaijão, Coreia do Sul, Índia, Irã, Paquistão, Japão e, mais recentemente, a Turquia, que busca capitalizar suas ligações culturais e étnicas com a região em troca de concessões econômicas e benefícios políticos (Toktogulov, 2022). Os Estados Unidos também aumentaram sua presença local no começo dos anos 2000, quando teve início a guerra ao terrorismo. A resposta americana aos ataques de 11 de setembro criou a necessidade de estabelecer pontos de apoio na conflagração contra o Afeganistão. Para tanto, Washington buscou parcerias com os países centro-asiáticos, estabelecendo bases militares em alguns deles. Esse contexto marca a aproximação entre os EUA e Uzbequistão, concretizada com a instalação na base de Karshi-Khanabad (K2). Processo semelhante foi desenvolvido com o Quirguistão através da criação de uma base (mansitcenter) localizada no aeroporto de Manas[5] (Schwirtz, 2011). No entanto, apesar dos esforços ocidentais de manter ativos esses canais de comunicação com os governos regionais, as pressões para a democratização e um possível epicentro de Revoluções Coloridas que se agregaram à presença dos EUA fez com que os regimes passassem a se sentir ameaçados.

Neste contexto, ocorre uma maior aproximação com a Rússia e a China, representados na figura da Organização para Cooperação de Xangai (OCX). Segundo Collins (2009), a criação da OCX[6] – uma evolução dos Cinco de Xangai – demonstra a existência de um espaço para cooperação em temas de segurança sem que os governos da Ásia Central percebam isso como uma ameaça. Isso se deve ao fato de que esses países teriam suas reivindicações contra movimentos radicais internos atendidas no âmbito da organização, como a Estrutura Antiterrorista Regional (SCO-RATS), sediada em Tashkent. Além disso, a OCX trabalha em conjunto com a Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO), cujo mandato inclui a participação de sua Força Coletiva de Reação Rápida no combate ao terrorismo. Esta organização adjacente, fundada pela Rússia em 2002, conta com a participação da Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tadjiquistão, e representa um forte pilar da influência do Kremlin na região (Visentini, 2011).

Como um último elemento-chave para entender o núcleo eurasiano pós-soviético, vale mencionar o desenvolvimento do que se convencionou chamar de Nova Rota da Seda ou Belt and Road Initiative (BRI). O conjunto de ambiciosos projetos de construção de rodovias, ferrovias, gasodutos e oleodutos hoje representa a incontestável conexão entre a infraestrutura chinesa e as repúblicas da Ásia Central. Estima-se que, entre 2013 e 2020, a quantidade total de investimentos chineses no Cazaquistão no âmbito da BRI foi de US$18,69 bilhões destinados ao setor de energia, transporte e mineração. Enquanto as empresas chinesas representam atualmente um terço do total de investimentos estrangeiros no Quirguistão, e participam a níveis superiores a 50% na dívida externa do Tadjiquistão. Os números são também expressivos no Uzbequistão, onde o IDE chinês foi de US$3,9 bilhões nos últimos três anos e tende a duplicar até 2025 (Gerstl; Wallenböck, 2020).

Ainda que de maneira mais tímida, o Turcomenistão também integra a estratégia de Pequim por meio do gasoduto Ásia Central – o qual conecta os campos Bagtyyarlyk e Iolotan ao coração da China, via Uzbequistão – e do Corredor Norte-Sul – que liga Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão e Irã –, além da ferrovia Lapis Lazuli, que visa integrar o Afeganistão de volta ao comércio global por ligações com Azerbaijão, Geórgia e Turquia. A linha férrea também está prevista para conectar o Estado turcomeno ao Uzbequistão no Norte, ao Paquistão no Sul e a portos como Gwadar, no Golfo Pérsico (Gerstl; Wallenböck, 2020).

No entanto, se tratando de uma região com tamanha importância política, são inúmeros os desafios para o futuro da Ásia Central e seus projetos de integração. Diante dos últimos acontecimentos no Cazaquistão (2022) e do histórico deixado pelas Revoluções Coloridas desde a década de 2000, uma desestabilização efetiva no Quirguistão, por exemplo, poderia preparar terreno para a radicalização da rivalidade Sul no país, região de fronteira com o Tadjiquistão, e para a difusão de combatentes jihadistas visando o Uzbequistão e Xinjiang, na China[7]. Caso fosse o epicentro de uma revolta, o Estado turcomeno – que se encontra no centro dos interesses energéticos da China, de segurança imediata do Irã e de profundidade estratégica da Rússia – também poderia fragilizar a integração eurasiana, principalmente porque sua neutralidade internacional impediria o fornecimento de assistência militar multilateral no âmbito da CSTO ou da OCX[8]. Outro cenário provável, seria um distúrbio generalizado no Uzbequistão, mais especificamente na região autônoma do Karakalpakstão, o que poderia não somente irradiar a instabilidade para toda Ásia Central, por conta de sua localização, como também ressuscitar células do Movimento Islâmico do Uzbequistão (IMU)[9], que durante a “Guerra ao Terror” dos EUA no Afeganistão estiveram escondidas no Paquistão.

Com isso, nota-se que a Ásia Central enquanto região, mas também levando em consideração seus atores estatais e suas agendas externas independentes, passou a ser uma peça importante na estruturação dos cenários estratégicos internacionais. Seja pelo viés econômico, no âmbito dos recursos naturais que possui e em seu potencial de escoamento, ou pelas considerações político-securitárias, as quais envolvem o radicalismo de alguns grupos que agem na região e sua posição “pivotante”, conforme já defendido pelo geoestrategista britânico Halford Mackinder, em 1919 (MELLO, 1999). Nesse sentido, mesmo que as repúblicas centro-asiáticas sejam, comumente, caracterizadas pelo autoritarismo e apresentem similaridades ao ponto de serem analisadas em conjunto, os cinco Estados têm percorrido caminhos autônomos e alternativos entre si, bem como na perseguição de seus objetivos de desenvolvimento político e econômico, oscilando entre aliança e rivalidade. Dessa forma, se faz extremamente importante ressaltar o papel destes países para o resto do mundo, considerando o seu peso geopolítico e suas particularidades no cenário da integração eurasiana atual.

[1] Não por acaso, a famosa Rota da Seda tinha o espaço hoje formado pelos países centro-asiáticos como um de seus trechos de maior proeminência.

[2] Outro assunto de extrema importância para os países da Ásia Central é a gestão das águas na região e a consequente exploração de seu potencial hídrico, concentrado principalmente no Quirguistão e no Tadjiquistão. O compartilhamento de fluxos de água pelas repúblicas implica uma gestão compartilhada dos recursos, limitando assim o impacto que obras de irrigação e hidrelétricas poderiam ter sobre os países que repousam no baixo curso dos rios.

[3] Apesar dessa condição, o Turcomenistão mantém relações comerciais significativas com os EUA, Rússia, Irã e um crescente comércio transfronteiriço com o Afeganistão. Nesse sentido, o governo turcomeno parece aproveitar-se dos interesses – muitas vezes – conflitantes desses atores como meio de extrair concessões, especialmente em questões de energia.

[4] No que diz respeito ao petróleo e ao gás passíveis de exploração na Ásia Central, o estabelecimento de acordos multilaterais e bilaterais deram origem a uma rede de gasodutos e oleodutos ligando a região ao Ocidente e Oriente, seja através da Rússia – continuidade das tradicionais rotas de transporte – ou de novos caminhos e parceiros. Muitos projetos ainda estão em discussão e disputam o apoio dos governos regionais. Nesse sentido, ainda resta definir o futuro de projetos ambiciosos como, por exemplo, o Nabucco, o South Stream (ambos paralisados atualmente) e o TAPI (Turcomenistão-Afeganistão-Paquistão-Índia, hoje sendo implementado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento), além daqueles ligados à Belt and Road Initiative (BRI), lançada no Cazaquistão em 2013 pelo presidente da China, Xi Jinping (Cornell & Starr, 2018).

[5] Em 2009, diante de pedidos para o fechamento da base por parte do governo do Quirguistão, os Estados Unidos concordaram em aumentar os repasses de investimento e em reformar o aeroporto de Manas para permanecerem na localidade. No entanto, a chegada de um novo presidente, Almazbek Atambayev, em novembro de 2011, reviu as reivindicações e declarou sua intenção de fechar definitivamente a base em 2014, ano em que terminaria a licença concedida aos estadunidenses (Schwirtz, 2011).

[6] Fazem parte da OCX: China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão e Uzbequistão. No início da década de 2010, considerados todos os seus membros, a organização ocupava uma área de 30.183,554 km, na qual viviam em torno de 1.532.323.523 de pessoas; e possuía um PIB somado de US$12,51 trilhões. Para fins de comparação, a União Europeia possui área de 4.324.782 km, para uma população de 502.489.143 de pessoas, e PIB de US$14,82 trilhões (Visentini, 2011).

[7] Ver mais em: KORYBKO, A. “The Coming Color Revolution Chaos And ‘Media Crimea’ In Kyrgyzstan” (2014), In KORYBKO, A. Hybrid Wars: the indirect adaptive approach to regime change. Moscow: Peoples’ Friendship University of Russia, 2015.

[8] Ver mais em: KORYBKO, Andrew. “Turkmenistan As The Three-For-One Staging Ground For Eurasian Destabilization” (2014) In KORYBKO, A. Hybrid Wars: the indirect adaptive approach to regime change. Moscow: Peoples’ Friendship University of Russia, 2015.

[9] No Afeganistão, o grupo que buscava estabelecer um califado islâmico no Uzbequistão, recebeu apoio do regime Talibã, da Interservices Intelligence Agency do Paquistão e da al-Qaeda de Osama bin Laden, além de orquestrar inúmeros atos de terrorismo no Estado uzbeque entre os anos de 1998 e 2009, utilizando suas instalações no Quirguistão (Cornell & Zenn, 2018).

*Guilherme Geremias da Conceição é mestrando no Programa de Pós-graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP e PUC-SP) e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Possui interesses em temas de pesquisa como construção de Estado na URSS; política externa Uzbeque; integração regional na Ásia Central e espaço pós-soviético. Pesquisador e membro-fundador do CIRE (Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético).

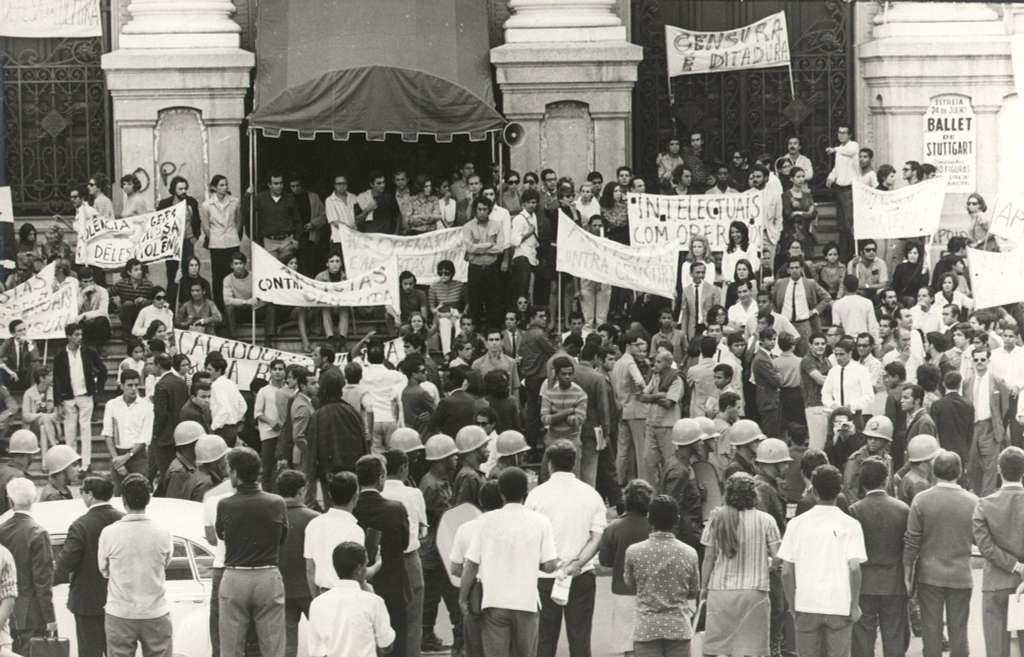

Imagem: “Monumento Lenin”. Istaravshan, Tadjiquistão (1965). Por: Stefano Perego

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COLLINS, Kathleen. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

CORNELL, S.E.; STARR, S.F.. “Regional Cooperation in Central Asia: Relevance of World Models”. The Central Asia-Caucasus Analyst, 2018. Disponível em: <https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13547-regional-cooperation-in-central-asia-relevance-of-world-models.html>. Acesso em: 02 jan. 2024.

DE HAAS, Marcel. “Relations of Central Asia with the Shanghai Cooperation Organization and the Collective Security Treaty Organization”. The Journal of Slavic Military Studies, v. 30, n. 1, p. 1-16, 2017. DOI: 10.1080/13518046.2017.1271642.

GERSTL, Alfred & WALLENBÖCK, Ute. China’s Belt and Road Initiative: Strategic and Economic Impacts on Central Asia, Southeast Asia, and Central Eastern Europe. Reino Unido: Taylor & Francis, 2020.

KUBICEK, Paul. Authoritarianism in Central Asia: curse or cure. In Third World Quarterly, vol. 19, n. 1, p. 123, 2011.

LINN, Johannes F. Economic (Dis)Integration matters: the Soviet collapse revisited. The Brookings Institution, out. 2004.

MELLO, Leonel Itaussu Almeida. Quem tem medo da geopolítica?. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1999.

SCHWIRTZ, M. “New Leader Says U.S. Base in Kyrgyzstan Will Be Shut”. The New York Times, 8 de novembro de 2011. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2011/11/02/world/asia/kyrgyzstan-says-united-states-manas-air-base-will-close.html>. Acesso em: 02 jan. 2024.

TOKTOGULOV, B. “Uzbekistan’s Foreign Policy Under Mirziyoyev: Change or Continuity?”. Eurasian Research Journal, 4 (1), 49-67, 2022.

VISENTINI, Paulo Fagundes. O dragão chinês e o elefante indiano: a ascensão da Ásia e a transformação do mundo. São Paulo: Leitura XXI, 2011.

VISENTINI, Paulo Fagundes. Oriente Médio, Afeganistão e Ásia Central: a lógica da guerra sem fim. Porto Alegre: Leitura XXI, 2022.