Categoria: ERIS

Elecciones en América del Sur

4 de fevereiro de 2021

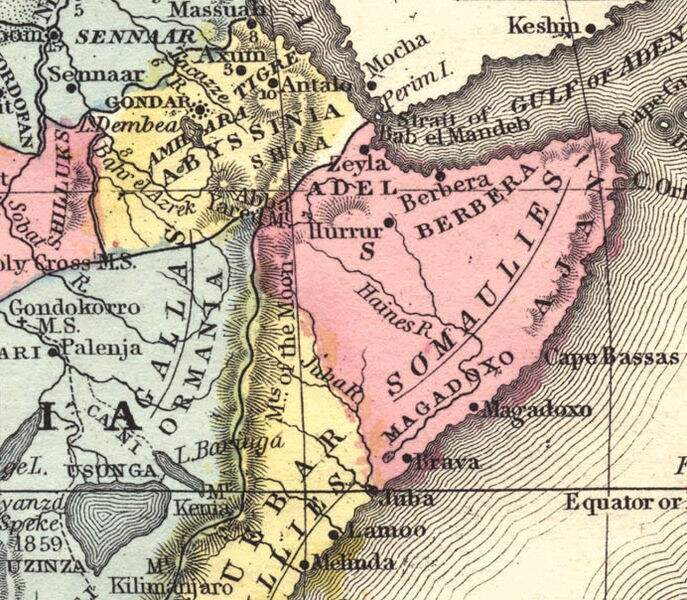

O atual quadro de vulnerabilidade no Chifre da África: o retorno dos conflitos étnicos?

21 de dezembro de 2020

Entre dos pandemias: la ONU ante la violencia de género y la covid-19

30 de novembro de 2020

Hábitos que se recusam a morrer: a cooptação de militares pelas elites civis

24 de novembro de 2020

Peregrinación por la paz y la defensa de la vida

13 de novembro de 2020

Operação do SOUTHCOM no Caribe: objetivos políticos das operações antidrogas dos EUA

9 de novembro de 2020

Entre máscaras e armas, Brasil de Bolsonaro escolhe seus heróis

2 de junho de 2020

Forças Armadas no governo Bolsonaro – Parte II

4 de maio de 2020