Categoria: ERIS

Brasil y Chile, caminos divergentes

17 de fevereiro de 2020

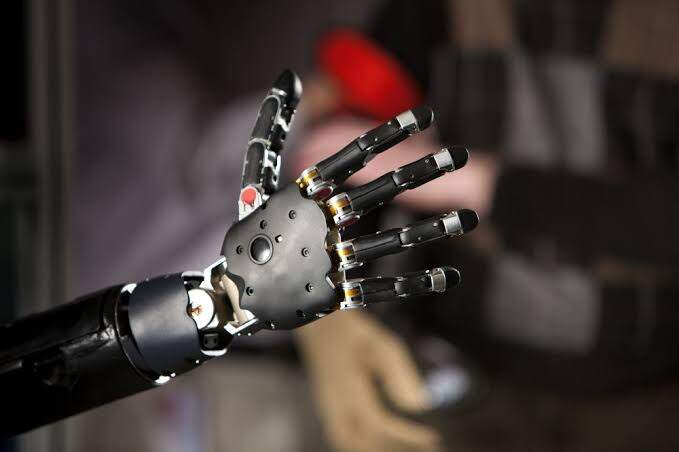

O exército futurista da Rússia: soldados ciborgues

20 de novembro de 2019

As efemérides humanitárias de 2019: a atualidade dos limites de Ruanda e Kosovo

29 de julho de 2019

Os Militares do Presidente

1 de julho de 2019