Etiqueta: guerra russo-ucraniana

Guerra na Ucrânia: armas inéditas intensificam escalada entre Ocidente e Rússia

23 de novembro de 2024

#494 O Ocidente potencializou a escalada do conflito na Ucrânia?

22 de novembro de 2024

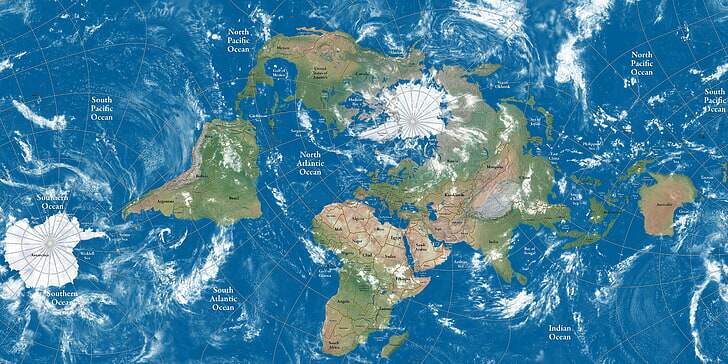

Mapa Mundi: Trump x Kamala e a tentativa dos EUA em pausar a guerra de Israel

6 de setembro de 2024

Reação russa à intervenção da Ucrânia em Kursk: qual é a estratégia de Moscou?

30 de agosto de 2024

Cooperação Sino-Russa na Ásia Central

27 de maio de 2024

Todo mundo quer um cisne negro

6 de julho de 2023

La Dinámica Política De Un Mundo Multipolar

27 de março de 2023