Maria Eduarda Kobayashi Rossi*

Lorena dos Santos Roberts**

Kimberly Alves Digolin***

No dia 31 de julho é celebrado o Dia Internacional da Mulher Africana. A data foi criada em alusão à Conferência das Mulheres Africanas, que ocorreu em 1962, na cidade de Dar Es Salaam, na Tanzânia. Nessa data também foi criada a Organização das Mulheres Pan Africanas (PAWO[1]), um movimento transnacional de mulheres que objetiva contribuir para a promoção da igualdade de gênero, lutando pelo fim do colonialismo, das diversas discriminações e das injustiças sociais sobre as mulheres. Neste texto, discorreremos sobre o fortalecimento dos feminismos no continente africano e sua relação com a expansão do movimento pan-africanista. Em seguida, abordaremos o papel das mulheres nos processos de paz, bem como os desafios enfrentados por elas nas sociedades contemporâneas. De modo complementar, trataremos do apagamento da África nas Relações Internacionais e, por fim, apresentaremos alguns exemplos dos movimentos em prol dos direitos das mulheres no continente.

A campanha deste ano, em comemoração aos 60 anos da PAWO, convida a comunidade regional e internacional a uma reflexão acerca da participação feminina no desenvolvimento social e econômico, acrescentando temas como a insegurança alimentar e a violência nas sociedades contemporâneas (UNIÃO AFRICANA, 2022a). Almeja-se, também, debater sobre os avanços e retrocessos dos esforços para a equidade de gênero no continente, principalmente por meio da discussão sobre o recente relatório publicado pela organização e intitulado The African Women’s Decade: Grassroots Approach to Gender Equality and Women’s Empowerment (UNIÃO AFRICANA, 2022b), o qual foi elaborado como um esforço de coordenação das atividades e objetivos, para impulsionar a implementação de políticas públicas e programas destinados ao alcance da equidade de gênero e empoderamento das mulheres[2].

É importante ressaltar que a origem da PAWO, bem como o fortalecimento dos feminismos em África, está alinhada à expansão do movimento pan-africanista no continente (SANTOS, 2021). Este movimento tem como missão promover a união dos povos africanos para conquistar não apenas a independência formal com o processo de descolonização, mas também a libertação das amarras do colonialismo e das consequências destrutivas e predatórias que ele traz às sociedades africanas (BELLUCCI, 2010; HARRIS, ZEIGHDOUR, 2010). Um dos grandes marcos desse movimento é a criação da Organização da Unidade Africana (OUA), em 1963, que precedeu a criação da União Africana na Conferência de Durban, no ano de 2002.

Conforme a cronologia organizada por Blenda Santos (2021b), é possível perceber que, embora a participação e a representação das mulheres nos processos políticos tenham aumentado com o passar do tempo, as suas resistências e ativismos sempre estiveram presentes, exercendo papéis essenciais nos processos de (re)construção da paz. A importância de incluir as mulheres nesses processos políticos está associada ao fato de que as crises em África não estão baseadas apenas em aspectos militares ou elementos transitórios. São resultantes também, e talvez principalmente, de questões estruturais políticas, econômicas e socioculturais. Sob essa perspectiva, a inclusão das mulheres promove mais atenção a aspectos que costumam ser ignorados nos processos de paz, tendo em vista a reprodução das hierarquias de gênero no microcosmo comunitário, a qual promove impactos distintos entre homens e mulheres que presenciam uma mesma situação de crise. A participação das mulheres locais reforça um olhar crítico sobre o bem-estar social, que não apenas amplia o debate sobre as raízes das crises, mas também sobre os meios necessários para garantir respostas mais abrangentes e sustentáveis.

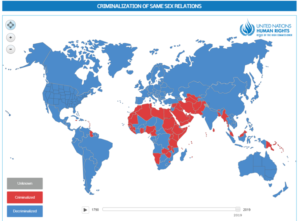

No entanto, as mulheres em África convivem com uma sobreposição de violências, não apenas oriundas das divisões de gênero, mas também baseadas em termos culturais e de nacionalidade. Isso porque, em um sistema internacional marcado por hierarquias, a África ainda é largamente considerada um território a ser tutelado. Em outras palavras, em meio a uma lógica binária que coloca os Estados Unidos e a Europa como centros desenvolvidos e democráticos, a caracterização da África, muitas vezes, é estabelecida como o contraponto atrasado, bárbaro e incapaz.

Dentro desse estereótipo, as intervenções externas são frequentemente legitimadas sob a alcunha de uma ação humanitária em prol da democracia e da liberdade em África; um dever dos países entendidos como mais desenvolvidos em garantir a paz e a segurança internacional. Entretanto, conforme vimos anteriormente, essas ações não costumam levar em consideração as demandas locais, muitas vezes mascarando as verdadeiras raízes dos problemas ou, ainda, acrescentando elementos que dificultam uma solução duradoura e sustentável para as crises.

Ademais, essas ações externas frequentemente reforçam a marginalização das mulheres africanas em relação aos processos políticos de (re)construção da paz. Tal fato pode ser percebido tanto pela estereotipificação das mulheres africanas – as quais são sexualizadas e subalternizadas –, quanto pela marginalização dos feminismos africanos[3]. Segundo Oyěyùmí (2004), a “hegemonia cultural euro-americana” promove uma racialização do conhecimento que desconsidera, inferioriza e/ou generaliza as realidades em África e, de modo ainda mais acentuado, as experiências das mulheres africanas. Em suma, o que se nota é um conjunto de violências que, embora se sobreponham, originam-se em uma mesma visão hierárquica da divisão de poder, que busca silenciar a história da África e subtrair a participação ativa das mulheres africanas na tomada de decisão política.

Em meio a essa conjuntura, existem diversos movimentos ativos em África que buscam lutar contra a sub-representação feminina nos espaços políticos e decisórios. Durante os anos 1980, diversas teóricas africanas, bem como mulheres negras e indígenas imigrantes no Ocidente, impulsionaram o questionamento dentro do movimento feminista, trazendo para debate questões referentes não apenas às diferenças entre mulheres e homens, mas também entre as mulheres que não se enquadravam no padrão ocidental; ou seja, mulheres de diferentes raças/etnias, religiões, classe social, orientação sexual e geração (SILVA, 2018).

Silva (2018) demonstra que foi no contexto das independências dos países africanos, além do processo de modernização e construção da identidade nacional, que se verificou o fortalecimento de movimentos de emancipação das mulheres africanas. Concomitantemente, percebe-se o aumento no número de trabalhos que traziam como principais temas: colonialismo, masculinidades, casamentos e relações de parentesco, associação de mulheres e lutas nacionalistas, reconfiguração de papéis de gênero, entre outros. De modo geral, as independências dos países africanos deram espaço para uma rearticulação da sociedade civil, trazendo como consequência o surgimento de novos movimentos sociais que desafiam as estruturas e as especificidades das sociedades africanas.

Segundo Casimiro (2014, p. 75-76, apud GASPARETTO, 2017, p. 8) os movimentos de mulheres e feminismos africanos surgem a partir de quatro frentes: “1) o movimento endógeno de mulheres nas sociedades africanas; 2) a resistência anticolonial; 3) os movimentos de libertação nacional; e 4) os grupos de mulheres profissionais e acadêmicas, com independência econômica”.

A emergência desses movimentos de mulheres foi fundamental na inserção da mulher africana nos debates teóricos, enfatizando a necessidade de um olhar minucioso de suas realidades, bem como questionando suas culturas e tradições sem desmerecê-las, mas sim buscando entender o lugar que a mulher ocupa nessas estruturas.

Esses movimentos questionaram os paradigmas de desenvolvimento conservadores e conformistas, confrontando-os com o resgate da história das mulheres sem cair nos erros da corrente central da historiografia africana, que desconsidera as especificidades das experiências e as diversidades das mulheres desses países (CASIMIRO, 2014 apud Gasparetto, 2017, p. 389).

Entre os movimentos em prol da equidade de gênero e dos direitos das mulheres em África, alguns se destacam. O MULEIDE é uma organização não-governamental moçambicana, criada em 1991, com o objetivo de combater a violência baseada no gênero e eliminar o desequilíbrio de oportunidades de acesso ao progresso socioeconômico entre homens e mulheres. O principal grupo alvo desta organização são as mulheres em situações de vulnerabilidade, mas também trabalha com homens vítimas de violências baseadas no gênero e crianças que são vítimas de violência sexual e de outros problemas sociais.

Em mesma medida, o FÓRUM MULHER é uma rede de organizações não-governamentais de direito privado e sem fins lucrativos, fundada em 1993, a partir de uma perspectiva feminista. Seu principal objetivo é mediar a relação entre sociedade civil e o Estado no que diz respeito à formulação e aplicação de políticas governamentais, bem como o fortalecimento de organizações que lutam pela garantia dos direitos das mulheres. Esta organização busca promover transformações nas práticas socioculturais que inferiorizam as mulheres, tendo como denominador comum o respeito pelos direitos humanos e a melhoria da posição da mulher na sociedade.

Por fim, podemos destacar o trabalho desenvolvido pelo MULHERES EM MOVIMENTO. Trata-se de uma estratégia regional da CARE, lançada em 2016, que tem como objetivo emancipar econômica e socialmente mulheres e meninas na África Ocidental por meio de grupos de poupança, de tal modo que elas se tornem sujeitos mais ativos na sociedade fazendo valer seus direitos básicos e impulsionando a transformação social nos níveis familiar, comunitário e social.

Tais movimentos têm se mostrado necessários para a garantia dos direitos das mulheres, bem como para a sua emancipação e inserção nas diversas esferas da sociedade. O Dia Internacional da Mulher Africana ajuda a trazer visibilidade a esses movimentos e impulsionar o engajamento coletivo para concretizar o objetivo comum a todos os projetos aqui apontados: garantir o fim das violências contra as mulheres e a elaboração de políticas eficazes que promovam a equidade social. Em suma, a data cumpre um importante papel para evitar o apagamento da história das mulheres em África, bem como destacar a luta coletiva contra o silenciamento dessas mulheres em meio a estruturas hierárquicas marcadas pela desigualdade e pela violência.

* Maria Eduarda Kobayashi Rossi é graduanda em Relações Internacionais pela UNESP. Pesquisadora do GEDES e bolsista FAPESP (processo 2021/04480-3). Contato: eduarda.kobayashi@unesp.br

** Lorena dos Santos Roberts é graduanda em Relações Internacionais pela UNESP. Pesquisadora do Núcleo de Estudo de Gênero Iaras-Gedes. Contato: lorena.roberts@unesp.br

***Kimberly Alves Digolin é professora de Relações Internacionais na Universidade Paulista, mestre em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, Puc-SP) e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero Iaras-GEDES. Contato: kimberly.alves.digolin@gmail.com

Imagem: Rede de Mulheres Líderes Africanas. Por: ONU Mulheres/ Flickr.

Notas:

[1] A sigla refere-se ao termo “Pan-African Women’s Organization”.

[2] Vale pontuar que muitos dos projetos são financiados pelo Fundo da União Africana para a Mulher Africana, o qual é essencial para a implementação das propostas previstas nos planos estratégicos da União Africana, principalmente para o alcance dos objetivos previstos na Agenda 2063: A África que queremos (UNIÃO AFRICANA, 2015).

[3] Para mais informações, recomendamos a seguinte leitura: GONZÁLEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. Editora Zahar. 2021.

Referências bibliográficas

BELLUCCI. O Estado na África. Revista Tempo do Mundo, v. 2, n. 3, p. 9-43, 10 dez. 2010. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/revistas/index.php/rtm/article/view/110>. Acesso em 27 de julho de 2022.

CARE. Mulheres em movimento. Disponível em: https://www.care.org/pt/our-work/education-and-work/microsavings/women-on-the-move/

FÓRUM MULHER. Quem somos. Disponível em: https://forumulher.org.mz/quem-somos/

GASPARETTO, Vera Fátima; AMÂNCIO, Helder Pires. Gênero e feminismos em África: temas, problemas e perspectivas analíticas. Seminário Internacional Fazendo Gênero 11 & 13th Women ‘s World Congress (Anais Eletrônicos), 2017. Disponível em: http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1499218752_ARQUIVO_GeneroefeminismosemAfrica_VeraeHelder.pdf

GASPARETTO, Vera Fátima. perspectivas feministas africanas e organizações de mulheres em Moçambique. Paz na terra, guerra em casa: feminismos e organizações de mulheres em Moçambique. CASIMIRO, Isabel. Série Brasil & África- Coleção Pesquisas 1, Pernambuco: Editora da UFPE: 2014, 376. Revista Estudos Feministas [en linea]. 2017. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/381/38149070024.pdf

HARRIS, ZEIGHDOUR. A África e a diáspora negra. In: MAZRUI, WONDJI Edits. História geral da África VIII: África desde 1935. Brasília, UNESCO. 2010. pp. 849-872.

JESUS, Blenda Santos de. Entre ativismos e pan-africanismos: “travessias” internacionais de mulheres negras. Orientador: Victor Coutinho Lage. 2021 a. 131 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2021.

JESUS, Blenda Santos de. Pan Africanismo em 125 anos: uma perspectiva de gênero. Nexo Políticas Públicas. 2021 b.Disponível em: <https://pp.nexojornal.com.br/linha-do-tempo/2021/Pan-africanismo-em-125-anos-uma-perspectiva-de-g%C3%AAnero>. Acesso em 26 de julho de 2022.

MULEIDE. Mulheres em ação. Disponível em: https://www.muleide.com.

OYĚWÙMÍ, Oyèrónké. Conceptualizing Gender: The Eurocentric Foundations of Feminist Concepts and the challenge of African Epistemologies. African Gender

SALAMI, Mina. Uma breve história do feminismo africano. Tradução de Áurea Mouzinho. Ondjango Feminista. 10. apr. 2017. Disponível em: https://www.ondjangofeminista.com/txt-con/2017/4/10/uma-breve-histria-do-feminismo-africano

Scholarship: Concepts, Methodologies and Paradigms. CODESRIA Gender Series. Volume 1, Dakar: CODESRIA, 2004.

SILVA, Tatiana Raquel. Lutas e formas de organização feminina em África: considerações sobre Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde. Revista de Políticas Públicas. 2018.

TELO, Florita Cuhanga António. O Pensamento Femnista Africano e a Carta dos Princípios Feministas para As Feministas Africanas. Seminário Internacional Fazendo Gênero, 11 e 13th Women ‘s World Congress (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2017. Disponível em: http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/1498445384_ARQUIVO_ArtigoCompleto_Florita.pdf

Recomendações

Acervo: bibliografia de mulheres africanas UFRS. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/africanas/pesquisar-acervo/>. Acesso em 26 de julho de 2022.

Dicionário de teorias feministas do Iaras – Núcleo de Estudos de Gênero do GEDES, especialmente o “feminismo negro”. Disponível em: <https://gedes-unesp.org/feminismo-negro/#teoriasfeministas>. Acesso em 27 de julho de 2022.

Ted Talks: To change the world, change your illusions, por Minna Salami . Disponível em: <https://youtu.be/PiVB5niLrWg>. Acesso em 26 de julho de 2022.

Revista: Feminist Africa Issue. Disponível em: <https://feministafrica.net/>. Acesso em 26 de julho de 2022.